- 2010年 5月號

- 從東華三院文物館 看機構文化保育發展

1870年3月30日,香港立法局制訂《華人醫院則例》(《倡建東華醫院總例》),規定東華醫院以中醫中藥免費治療貧病華人。這是香港首個獲得政府撥地支持和具備西方法理基礎的民間機構,由一個總局管理。東華醫院的華人領袖很快成為港英政府與清政府的橋樑,他們也是港英政府與民間溝通的媒介,兼辦很多慈善工作。經過悠長的歲月,東華三院今年慶祝成立一百四十周年,現時服務單位超過二百二十個,員工超過一萬人,近年經常性開支每年達四十九億元。

很多人說,從一個機構的過去,可以想見它的將來。因此任何一個歷史悠久的機構,都會視其日積月累的文化內涵為最寶貴的資產。東華三院的服務和工作,涉及廣大市民的生、老、病、死和教育各個環節,箇中的人文故事,承載着香港人豐富的集體回憶。

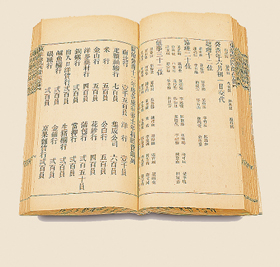

1990年代,香港準備回歸祖國,市民對香港歷史的興趣慢慢提升。1993年,成立於1970年的東華三院文物館對外開放,由於儲存的歷史文獻達四千三百項(最早的為1873年的東華醫院徵信錄,類似今天的年報),雖然年份時有斷續,但其反映的民間情況既深且廣,瞬間便引起研究人員注意。

隨着東華內部和外界對東華檔案的興趣和需求增加,東華三院於2000年新世紀及新一千年開始,加強開發機構歷史的工作。適值東華三院慶祝成立一百三十周年,特別推出文物徵集計劃,同時出版《東華三院一百三十年》書冊。當年舉辦的文物展覽開幕典禮廣邀東華三院的主席總理、政府官員、學者、參與「歡樂滿東華」籌款活動的屋邨屋苑代表,以及文物捐贈者參加,引起很大的迴響,傳播媒介對東華三院的發展與香港歷史的關係深感興趣。其後,東華三院積極參與政府、文博界、學術界及香港檔案學會的活動,就開發和推廣東華歷史拓展關係網絡,很快東華三院文物館便成為一個滙聚多學科、多專業的全方位香港史基地。

2005年,東華三院慶祝成立一百三十五周年,決定為各界人士提供更多本地史資料及向下一代推廣社會核心價值──慈善和關愛精神。東華三院委託香港大學亞洲研究中心展開一項歷史研究計劃,由該中心名譽副教授冼玉儀博士及資深歷史研究學者劉潤和博士編成《益善行道 — 東華三院一百三十五周年紀念專題文集》。這是由坊間出版機構與東華合作的第一本機構歷史專著,極具參考價值。

同年,東華三院又與香港大學亞洲研究中心合作進行口述歷史計劃,至2009年3月完成時共蒐集約一百位與東華相關人士的口述歷史故事,受訪者包括前任主席、已退休或屆退休年齡的不同職級資深員工、屬校畢業或肄業學生、熱心參與東華籌款的社區人士等,以補充館藏文字檔案的不足。東華三院的歷史內涵豐富,儲存的檔案滲透了香港、中國、以至世界華人社會的歷史。東華於2006年初與香港中文大學歷史系合作,將東華的檔案資料內逾千項與東華慈善事業現代化、原籍安葬和殮葬服務、制度完善化及服務轉型有關和具代表性的東華檔案編纂成五冊書籍,2010年3月全部完成。

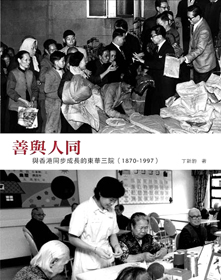

東華三院的歷史,是認識和研究本地史的最重要材料。2007年本院邀得前香港歷史博物館總館長暨本地史專家丁新豹博士編著,以故事形式描劃出一個慈善機構在殖民地社會裏獨特的發展歷程。丁博士三年的筆耕,為東華完成第二本機構專著《善與人同︰與香港同步成長的東華三院(1870-1997)》,成為東華三院慶祝一百四十周年一個重要里程碑。

為配合學校推行新高中通識教育課程,讓老師和同學可利用東華三院文物館的資源作為課室以外的教育平台,文物館特別利用館藏的文物和檔案,並參考新高中課程的通識教育、世界歷史、中國歷史等科目的課程指引,為本地老師和中學生制訂「東華三院與香港的歷史及發展」資料套,讓中學生透過研習東華歷史,了解東華在香港發展史上擔當的重要角色。

由於保留東華三院的歷史文化對保留香港的歷史文化至為重要,東華三院董事局決定於2010年4月1日成立檔案及歷史文化辦公室,以便加強對東華歷史文化工作的重視和關注。本院期望透過新辦公室的成立,提升機構的社會地位、企業形象及持份者的歸屬感。東華三院文物館的員工隊伍現已併入新辦公室。透過細水長流的文化保育工作,辦公室會彰顯東華三院向祖國和世界推廣慈善精神的重要角色。相信東華三院於2015年慶祝一百四十五周年時,文化保育的成果定會在國家以至世界文化遺產佔一席位。