- 2010年 6月號

- 檔案及歷史文化篇之一 從口述歷史發掘東華精神

東華三院一百四十年的悠長歷史,由無數香港人以至世界華人的經歷累積而成。這些經歷是個人的財富和機構的集體記憶,既遠且近,引導我們建立共同的價值觀和信念。

東華三院起源自1870年根據法例成立的東華醫院—一家以中醫中藥治療貧病華人的醫院。1869年,政府所撥的醫院地段稱為墳墓街(翌年才改名為普仁街),徹頭徹尾是一個亂葬崗。籌辦醫院的華人領袖需安排將發掘出來的骨殖遷葬,才可奠基。當時香港在英國統治下,華人的生活條件極為惡劣,更隨時受到疾病和死亡威脅。東華醫院照顧市民「病」和「死」的根本需要,承傳着中國明、清時代的慈善組織精神。不過隨着東華醫院為社會提供的服務越來越多,而政府並無固定經常費資助,如果沒有無數善士和行商的捐款,也難以維持醫院和其他服務的運作,更遑論由東華醫院發展成為東華三院。因此,東華三院雖然由政府立法,並撥地撥款支持成立,但實際上是由很多人抱着關懷弱小的心,不分宗族、鄉籍及信仰共同建設的。可以說,東華三院的精神,就是香港人的精神。

要理解東華三院為何歷經政治和社會翻天覆地的變化而屹立不倒,並不斷在原有的基礎上尋求突破,達致新舊兼容,我們當可從東華三院文物館儲存的檔案找到線索。檔案最早可追溯至1873年,是東華三院政策制訂、落實及執行的重要紀錄,也是香港政治、經濟、社會發展的印記。除了大量文字和圖片資料,東華三院更建立了一個口述歷史資料庫,蒐集了近一百位與東華相關人士口述的第一身回憶,是個人與機構互動的人性化紀錄。這些聲音檔案印證東華的歷史發展進程,重現一些機構發展過程中可能被遺忘的片段,並為研究東華三院與香港的歷史提供較廣闊的視野。不過最重要的,是從中發掘到串連每個歷史片段、千千萬萬香港人的關愛精神。

完成口述歷史訪談的有東華不同年代的主席、各服務範圍的退休或屆退休的資深職員、屬校學生以及熱心參與東華籌款的社區人士等,最近其中兩位受訪者—李東海前任主席及黃炳賢前任籌募總主任於六月先後離世。他們一位是資深主席,一位是資深職員,訪談時流露的盡是「東華情」;他們的聲音檔案,將成為東華珍貴的機構文化遺產。

我自覺與東華不可分離

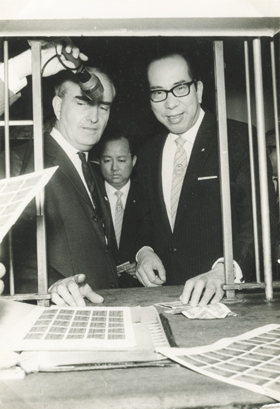

李東海主席1967年加入東華,1970年出任百周年主席,至今剛剛四十年。李主席在訪談中說,認識歷史非常重要,這才可以檢討過去,展望將來。他很感激前一任的黎時煖主席撥出辦公室,讓他預備出版《東華三院百年史略》。他任內將廣華醫院的舊大堂闢為東華三院文物館,保留東華的文物和檔案。上世紀七十年代,香港人口開始膨脹,發展各類服務刻不容緩,董事局內大部分是商人,很能掌握經濟發展的先機。為此李主席致力發展嘗產增加收入,成立嘗產發展委員會及嘗產部,並特別邀得1963/1964年度的曾正主席出任委員會顧問,一年內開會十一次,完成釐訂嘗產建設計劃草案。

李主席於1976年發起創立東華三院歷屆主席會,1986年開始歷任該會主席至今年才卸任。他又分別於1987年開始為東華三院每年一度的秋祭典禮主禮,及1989年開始出任愛心滿東華免費醫療服務捐助計劃名譽贊助人。由於他也是東華三院顧問局成員,與東華的接觸可謂從無間斷。

李主席在口述歷史中多番強調董事局團結和諧的重要性,說與前一屆的黎時煖主席和後一屆的黃乾亨主席是「鐵三角」,為卸任數十年仍然延續朋輩間的情誼,感到非常欣慰。他又認為東華是做實事的機構,置身其中是一份光榮,並自覺與東華不可分離。李主席過去一年身體轉弱,但仍儘量出席東華三院的重要活動。他最後一次在東華露面是今年4月1日的交代就職典禮,表達對新舊主席的支持。

以情味打動人心

黃炳賢先生中、小學於東華的學校就讀,1968年加入東華,首五年在東華屬下不同醫院不同部門工作。1989年晉升籌募總主任,2009年8月退休,2010年6月離世。

東華三院為服務市民而建置,也因着他們的支持成就今天的規模。東華三院文物館不但儲存籌款活動的紀錄和照片,還有可能是全港獨有的相關口述歷史。這些聲音檔案是香港人將愛心付諸行動的第一身紀錄,印證着市民大眾對東華三院的無比信任和支持。參加訪談的,有電視台高層、粵劇團的班主、屋邨屋苑的代表,還有擔任籌款工作三十年的黃炳賢前任籌募總主任。

根據黃先生憶述,1968年無線電視成立已開始為東華籌款,1972年起節目在電視台舉行,1979年定名為「歡樂滿東華」。東華與電視台最初抱着嘗試的態度舉辦屋邨籌款比賽,得到熱烈的迴響;其後小巴、的士、屋苑都加入協助東華籌款。這些支持者逐年增加,他們一方面募捐,一方面宣傳東華三院,推動慈善精神。黃先生在訪談中表示,他工作生涯中最受感動的是曾經收到幾位老婆婆數以百萬元的捐贈,支持東華的醫療服務。她們都來自基層,個人生活相當清苦,黃先生怕她們一時衝動,總提醒她們留一些積蓄傍身。黃先生謂籌募活動推陳出新固然重要,尋求突破有一定難度而市民的捐贈大部分歸因良好的服務口碑。近年東華通過網上或海報積極呼籲市民捐贈物業或遺產,黃先生表示箇中牽涉的工作頗為複雜,但他在處理的過程中更加深切體會到市民對東華的信任和認同。累積三十年的籌款經驗,他的要訣是以情味打動人心。

從東華三院的口述歷史,可以體味機構一百四十年沉積而成的文化和核心價值,這是東華三院與每一個香港人共同擁有的珍貴資本,產生穩定社會的力量。在時間不斷推移的過程中,每一個東華人都留下或深或淺的足印,構成了當代的社會精神面貌,我們能否為年輕一代留下足以回溯過去的經驗和感受?