- 2011年 10月號

- 默『筆』作聲 — 與你同行 性暴力倖存者藝術作品展 見證創傷治療的心路歷程

許多性暴力受害人面對巨大的創傷,都會有很複雜的負面情緒,但卻無法透過言語或文字來表達及宣洩,他們甚至會因為「羞於啓齒」而選擇壓抑情緒、默不作聲、自我孤立。

東華三院芷若園首次舉辦「默『筆』作聲 — 與你同行」藝術作品展,讓公眾人士更關注性暴力的問題及其造成的創傷,亦希望藉此促進服務團體之間的交流。藝術作品展以「默『筆』作聲」為題,比喻性暴力受害人不應默不作聲、自我孤立,過着灰暗的人生;反之,他們的內心應懷有巨大的勇氣,以筆剖白心聲,並為新生命劃出色彩。

東華三院芷若園自2007年成立至今,一直致力為性暴力倖存者、面對家庭暴力或其他家庭危機的個人或家庭,提供全面的危機介入及支援服務。過去四年,芷若園接觸超過三千五百人次的性暴力受害人,為受害人提供二十四小時危機處理、即時外展和陪同服務、短期住宿,個案跟進、小組治療等相關服務,協助他們及其家人復元,提升自信,並走出創傷的陰霾。

|

社會福利署助理署長(家庭及兒童福利)王嘉頴女士(右二)聯同社會服務委員會副主任委員黃烱強總理(左三)、年輕歌手胡琳(左二)主持閉幕儀式,並向性暴力受害人送上愛心及祝福。

提升社會大眾對性暴力的認識及關注

「性」於傳統的華人社會一直是個禁忌,更遑論「性暴力」這類敏感的題材。事實上,社會大眾對於性暴力仍然存在不少迷思,對性暴力受害人的困擾及需要更缺乏認識,以致直接或間接影響受害人反抗性暴力的意識及求助的意慾。根據香港警務處的資料,性罪行數字於過去五年持續上升,當中2010年強姦案的數字比2005年上升了13.1%,非禮案的升幅更高達27.5%。然而,絕大部分受害人都沒有主動向社福機構求助,情況令人憂慮。

何謂性暴力?其實,性暴力不一定涉及暴力行為,只要未經當事人同意而與當事人進行性行為或令當事人接觸到這類行為,便稱為「性暴力」。為提升社會大眾對性暴力問題的認識、關注性暴力受害人的需要,以及進一步鼓勵隱藏的受害人及早求助,芷若園於8月15至21日期間於香港文化中心舉辦「默『筆』作聲 — 與你同行」性暴力倖存者藝術作品展,展現多位性暴力受害人在輔導過程中於不同階段創作的藝術作品,讓巿民具體理解和感受受害人的復元歷程。展覽適合不同年齡的人士欣賞,中心亦鼓勵家長帶同子女一起參觀,藉這機會教導小朋友認識性暴力的議題及灌輸預防性暴力的知識。

|

香港手語歌舞團表演手語舞蹈,鼓勵性暴力受害人勇敢面對創傷。

|

年輕歌手胡琳出席支持藝術作品展。

藝術手法有助疏導倖存者的情緒

性暴力對受害人在生理及心理方面均會造成巨大的創傷,出現驚恐、羞恥、抑鬱、自責、憤怒、自信心低落等複雜及負面的情緒;在處理人際關係方面容易對人產生不信任,甚至自我退縮、抽離。這些情緒很難用言語來表達及宣洩,所以許多受害人都選擇壓抑情緒及拖延求助。為了幫助性暴力受害人表達內心的感受,芷若園社工在輔導過程中,會運用藝術手法協助他們面對及疏導自己的情緒。

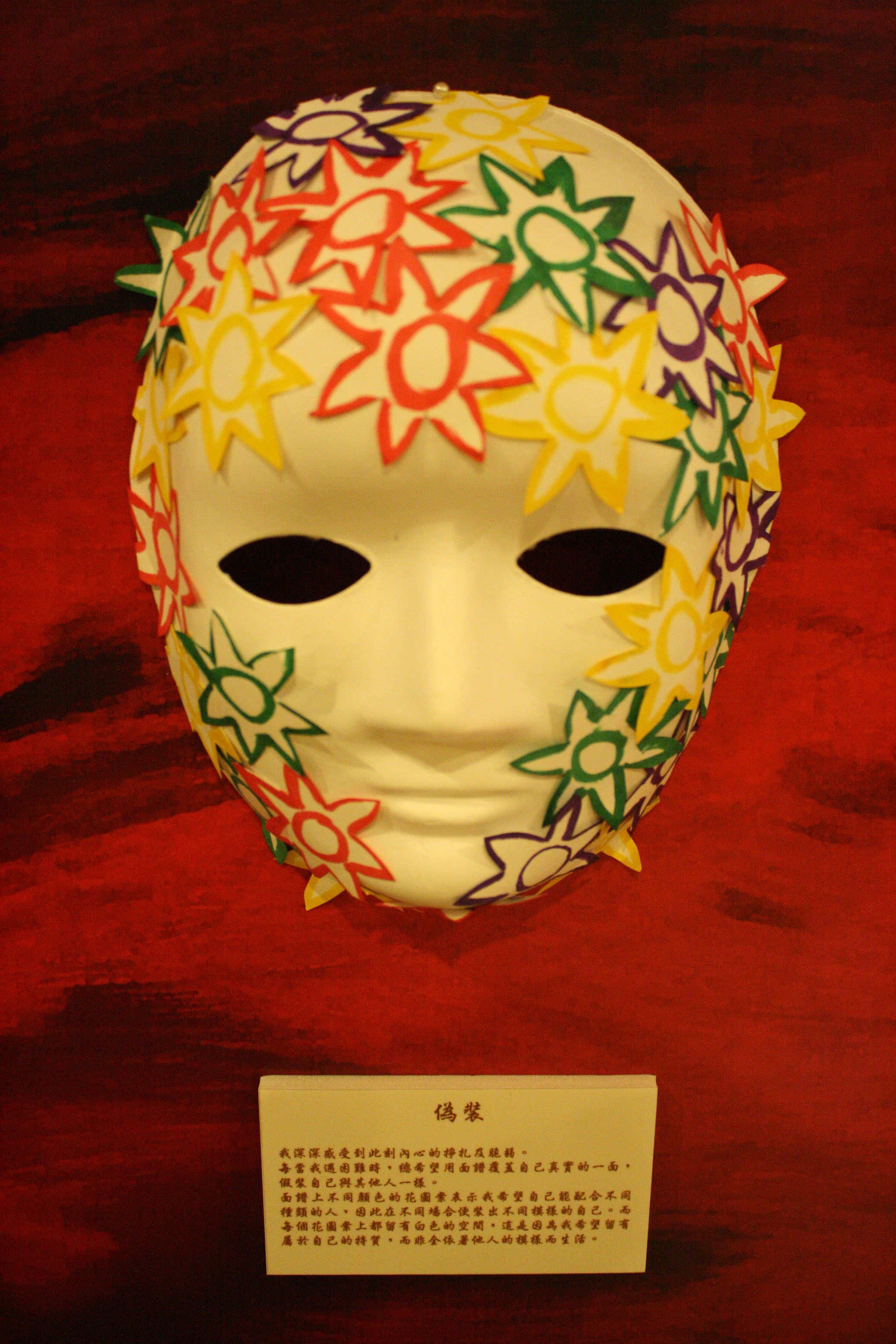

藝術能衝破語言限制,透過畫作、面譜、石春、泥膠、T恤、木製品等藝術工具,讓受害人在一個安全及自由的空間抒發情緒。

展覽共分為「風暴」、「吶喊」及「重生」三個主題,展示性暴力「受害人」蛻變為「倖存者」的心路歷程。

「風暴」:寓意性暴力的創傷把受害人深深捲入狂風暴雨的漩渦中,以致生命頓時變得混亂、恐懼、無助及痛苦。

「吶喊」:表達性暴力受害人在輔導歴程中的情緒宣洩,而每一次的吶喊均讓其接觸、釋放、整理及治療創傷。

「重生」:見證性暴力受害人接受輔導後蛻變為倖存者,不單走出創傷的陰霾,更提升自信、自愛,重建新的生命。

風暴

作品「沉重的木頭」:作者面對突如其來的性侵犯,沒有絲毫的力氣對抗,走不動,因為雙腳好像被千千萬萬的樹根纏繞着,而下半身仿如一尊木頭,冰冷而沉重。

作者想改變,但卻沒有力氣離開這個困局,走不出漩渦……

|

吶喊

作品「偽裝」:每當作者遇困難時,總希望用面譜覆蓋自己真實的一面,假裝自己與其他人一樣。不同顏色的花圖案表示在不同場合便裝出不同模樣的自己;而每個花圖案上都留有白色的空間,這是因為作者希望留有屬於自己的特質。

|

重生

作品「悠然自得」:作者期望未來的生活好像回歸大自然一樣,雖然簡單,但必會十分充實。

|

服務承諾

無論受害人當時身處何地,只要有需要,社工就會儘早與受害人接觸,提供即時危機介入及支援。性暴力的創傷雖然大,但只要受害人相信自己,鼓起勇氣求助、正面處理創傷、再加上親友及不同專業人士的幫助,一定可以過渡危機、身心復元。

東華三院芷若園

24小時危機熱線:18281

支援性暴力受害人服務 網上輔導:http://18281.tungwahcsd.org/