- 2011年 8月號

- 廣華百載情專輯

從油麻地的發展看廣華醫院的建立

檔案及歷史文化辦公室繼6月份舉辦廣華醫院與油麻地社區講座系列第一講「廣華BB知多少」後,第二講邀得資深香港歷史研究者高添強先生主持題為「從十九世紀油麻地的發展看廣華醫院的建立」的公開講座,從地區歷史角度出發,探討廣華醫院在油麻地(前稱油蔴地)設立的原因。講座於7月9日在東華三院文物館舉行,高先生旁徵博引,令上百名參加者聽得津津有味,絲毫不覺時光流轉。

|

上百名參加者細心聆聽資深香港歷史研究者高添強先生的講解。

據早期的文獻記載,油麻地一帶原稱「官涌」。19世紀初期只是一處供艇戶和漁民停泊及棲身的淺灘。英治以前,油麻地並沒有市集或商圈,九龍西部的商業活動主要都集中於深水埗。

早在英國人接收香港島時,英國已希望能夠在華南一帶建立一個貿易站,香港的維多利亞港水深港濶,非常適合成為一個貿易據點。可是在第二次鴉片戰爭前,維多利亞港並不全屬港府管理,情況有點尷尬,這亦妨礙港口的進一步發展。

|

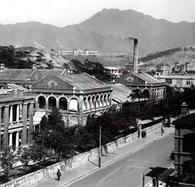

圖片攝於1930年前後。紅圈中的建築物為廣華醫院大堂(1970年改裝為東華三院文物館),位於其側的兩座建築物均為醫院大樓。廣華醫院前方的道路是廣華街,1958年醫院重建時,政府撥出部分廣華街以擴大廣華醫院地面面積。

香港開埠以前,尖沙咀已經建有一些客家村落。第一次鴉片戰爭後,隨着港島維多利亞城的開發,為數眾多的廣東居民(不少為客家籍打石工人)來港謀生。但他們卻負擔不起維多利亞城昂貴的租金,部分只能在尖沙咀一帶搭建寮屋聚居,每天往返港九工作。

第二次鴉片戰爭期間,英法聯軍一度在九龍半島駐紮數月,對附近環境可以說十分熟悉。為了加強香港的防禦及港口管理,港府及英軍其後十分重視尖沙咀的開發。

1860年底,中英政府簽訂「北京條約」,英國人如願以償,把九龍半島及維多利亞港納入香港殖民地範圍。1864年,港府及英國軍方為發展尖沙咀作民事和軍事用途,把該處的原居民和寮屋居民強制遷走,並在油麻地海旁劃出地段供居民作遷徙用。不到數月,數以千計的居民從尖沙咀遷徙至油麻地,令油麻地社區迅速發展隨着油麻地興旺的發展。

隨着油麻地興旺的發展,港府注意到當地的公共衞生、街道和設施等都潛在不少問題,加上1874年的甲戌風災對油麻地社區造成重大的破壞,政府遂於1876年決定重新規劃油麻地,建設一個新社區以容納不同的公共設施和機構。自此,位於英界的油麻地(當時九龍另外兩處市集九龍城及深水埗尚屬華界)漸漸成為了九龍半島的華人最重要的商業區,各行各業相繼進駐油麻地,一些主要公共建設如學校、廣場、戲院等,都率先在油麻地落成。油麻地更是九龍第一個有煤氣街燈照明的地區。

|

油麻地(約攝於1880年),右方街道為現時的新填地街。

規劃後的油麻地區人口不斷膨脹,醫療服務需求與日俱增。當時由於九龍區沒有醫院,居民動輙艱辛渡海到東華醫院求醫,十分不便。1906年,政府有意於九龍興建一所醫院,九龍的心臟地帶 —— 油麻地便順理成章地成為醫院選址的所在位置。在一眾紳商及九龍地區領袖的支持下,東華醫院於1911年建成廣華醫院,為當時的九龍及新界居民提供中西醫兼備的醫療服務。